[pompé sur attaque]

A NGE, Comte TP, Veolia etc.

Une route de plus vers nulle part

poème d’une attaque contre Cheval TP et la SNCF

on pourrait croire que tôt ou tard

on pourrait croire que tôt ou tard

les villes se cognent à des limites

qu’autour ça craque de zones et d’sites

et qu’on peut plus aller plus vite

on pourrait s’dire que ça suffit

on pourrait s’dire que ça suffit

béton bitume aménag’ments

ils s’enrichissent à l’étal’ment

complices sont les gouvernements

on pourrait cesser d’ignorer

qu’ils extraient des tonnes de matières

toues ces gravières et ses carrières

la terre pleure des larmes de poussière

on pourrait peut être sout’nir

celleux qui s’battent contre le désatre

de St Péray à Toulouse-Castre

rebelles diurnes ou sous les astres

on pourrait se rendre en Ardèche

où les machines saccagent la plaine

les réfractaires ils les malmènent

ballet de keufs de camions-bennes

ils pourraient apprendre à nous craindre

ceux qu’ont les lois de leurs cotés

ou les moyens d’les contourner

ils parient leurs propriétés

on pourrait attendre qu’y fasse noir

franchir les clôtures en silence

disposer nos bouteilles d’essence

éclairer c’trou de not’ vengeance

on pourrait entendre le lend’main

« ah les vandales, ah les vauriens »

leurs commentaires ça nous fait rien

l’incendie nous a fait du bien

une dernière strophe pour la route

qu’celle-ci se fasse ou se fasse pas

on calcule pas les résultats

on joue on s’aime et on se bat

*****

Le Dauphiné Libéré / lundi 27 octobre 2025

Ce lundi 27 octobre, la voie TGV est coupée dans les deux sens au niveau de Saint-Marcel-lès-Valence, dans la Drôme, depuis plusieurs heures.

Cette interruption du trafic intervient après que des câbles ont été brûlés le long de la ligne ferroviaire. Selon nos informations, ce sinistre est à l’origine de l’énorme perturbation en cours de la ligne TGV Sud-Est, dont le retour à la normale est espéré pour ce mardi matin.

Rue des Barrys, en face de la ligne TGV, une carrière du groupe Cheval a aussi été victime d’un incendie. Un bâtiment a été emporté par les flammes et des engins de chantiers à l’extérieur ont été calcinés.

Rue des Barrys, en face de la ligne TGV, une carrière du groupe Cheval a aussi été victime d’un incendie. Un bâtiment a été emporté par les flammes et des engins de chantiers à l’extérieur ont été calcinés.

Ce matin, les incendies ont été éteints grâce à l’action des sapeurs-pompiers dans la nuit. Les pertes seraient toutefois estimées à plusieurs millions d’euros, selon nos informations.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances des sinistres. Le grand nombre de départ de feux sur une zone restreinte laissent penser à un acte de sabotage.

Même journal, même jour, quelques extraits du suivi de la journée

[…] Dans la matinée, ce 27 octobre, plusieurs agents de la SNCF sont intervenus pour rattacher avec des pinces un grillage, sectionné à seulement quelques mètres de la ligne TGV. « Quand on est arrivé pour faire les réparations, on s’est rendu compte qu’il y avait assez d’espace pour faire passer un homme », remarque l’un des hommes en gilet orange, posté sur un carré d’herbe.

[…] Dans la matinée, ce 27 octobre, plusieurs agents de la SNCF sont intervenus pour rattacher avec des pinces un grillage, sectionné à seulement quelques mètres de la ligne TGV. « Quand on est arrivé pour faire les réparations, on s’est rendu compte qu’il y avait assez d’espace pour faire passer un homme », remarque l’un des hommes en gilet orange, posté sur un carré d’herbe.

« Ce n’est qu’en arrivant sur place qu’on peut mesurer l’ampleur des dégâts. On pense qu’il y a eu un acte de malveillance », souligne un autre agent SNCF, un peu plus loin. Selon ce dernier agent, « une dalle a été soulevée pour accéder aux chemins de câbles le long de la voie ferrée. Ces derniers ont ensuite été brûlés. » Ce qui a engendré des conséquences désastreuses sur la ligne pour le TGV. « Pour nous, ça représente une perte financière énorme. […]

[…] Le dirigeant [régional de SNCF Réseau] a précisé que « le feu a été mis directement dans les chambres de tirage des câbles », sorte de boîte en béton où sont tirées les câbles de fibre optique pour être connectés au réseau, sans disposer de « plus de précisions sur le mode opératoire ». […]

[…] Dans un communiqué, le ministère des Transports fait le point sur le trafic ferroviaire. « Les circulations ferroviaires ne sont plus possibles entre Valence Ville et Lapalud, sur la ligne à grande vitesse (LGV). Les trains sont détournés par la ligne classique, ce qui entraîne une réduction des plans de transport. Une centaine de TGV seront impactés aujourd’hui (suppressions totales, partielles ou retards), sur les 3 opérateurs présents sur cette ligne à grande vitesse : SNCF Voyageurs, Trenitalia et Renfe (qui exploite aussi les chemins de fer espagnols). […]

Extrait d’ici (France bleu) / lundi 27 octobre 2025

[…] Le trafic est fortement perturbé depuis 6 heures après un acte de vandalisme sur la ligne à grande vitesse entre Lyon et Avignon. Sur son site internet, la SNCF évoque un « incendie sur des câbles de signalisation » qui est à l’origine de ces perturbations, « un acte de vandalisme ». La société ferroviaire relate 16 câbles à remplacer sur un tronçon de 25 mètres. Selon le ministère des transports, l’acte de malveillance a des conséquences pour une centaine de TGV supprimés totalement, partiellement ou retardés.

Selon ICI Drôme-Ardèche, un premier incendie a eu lieu aux alentours de 4 heures, ce lundi 27 octobre au matin, sur la commune d’Alixan, à côté de Valence. À cette heure-là, l’alarme se déclenche le long des voies ferrées. Là, 5 mètres de câbles ont été incendiés.

Un second incendie a eu lieu, plus tard dans la matinée, sur le site de la carrière des Barris appartenant au groupe Cheval, le long de la voie ferrée à Saint-Marcel-lès-Valence. Là, ce sont les installations mêmes de la carrière qui ont été endommagés, cinq engins de chantiers (comme des tombereaux et une pelleteuse) sont partis en fumée, une information confirmée par le propriétaire du site qui déplore « plusieurs millions d’euros de pertes financières ».

Sur son site internet, la SNCF évoque un retour à la normale à compter du « mardi 28 octobre 2025 ». De nombreux TGV entre Paris et Marseille, Montpellier ou Nice, sont d’ores et déjà supprimés. Toutefois, lors d’un point-presse organisé à la mi-journée, la SNCF dit espérer « un retour progressif à la normale dès ce soir ». Si aucun vol n’a été constaté, les dégâts sont importants et les réparations sont délicates. 16 câbles ont été endommagés et chacun comporte « 72 brins qu’il faut raccorder un par un » explique Frédéric Guichard, directeur SNCF réseau, arrivé sur les lieux de l’incident. Les perturbations ne concernent pas la ligne entre Paris et Lyon.

Selon un communiqué du ministère des transports , face à l’évolution de la menace, SNCF Réseau a renforcé son dispositif de sécurité. Il implique notamment la surveillance 24/24h des 28.000 km de lignes par 3200 agents de la sûreté ferroviaire en collaboration avec la police et la gendarmerie.

*****

[pompé sur francebleu]

Incendies criminels à Alixan et Saint-Marcel : « Cinq à six millions d’euros de dégâts », pour le groupe de BTP Cheval

Un incendie a détruit plusieurs engins dans la carrière des Barris à Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme) dans la nuit de dimanche à lundi. Le préjudice est majeur pour le groupe Cheval qui exploite le site à proximité de la gare Valence TGV. De fait, le trafic des TGV a été fortement perturbé lundi.

En aucun cas un accident. C’est bien la piste criminelle qu’évoquent les gendarmes après l’incendie de cinq engins de terrassement, stationnés à plusieurs centaines de mètres les uns des autres dans la nuit de dimanche à lundi, sur un site du groupe de construction drômois Cheval. Jean-Pierre Cheval, président du groupe de BTP Cheval, propriétaire de la carrière des Barris à Alixan, est invité d’ICI Drôme Ardèche ce mardi matin.

ICI Drôme Ardèche – Une de vos deux carrières, celle située à Saint-Marcel-lès-Valence, a été la cible d’un important incendie dans la nuit de dimanche à lundi. 24 heures après, quel est le bilan des dégâts ?

Jean-Pierre Cheval – Les dégâts sont considérables puisque c’est un préjudice matériel important, les installations ont été détruites par l’incendie, du matériel aussi à proximité, cinq engins ! Une enquête est en cours mais les départs de feu qui sont distincts et distants et nous font dire que l’acte criminel va être reconnu, c’est regrettable.

La piste criminelle ne fait guère de doute selon ce que les enquêteurs vous ont dit ?

Oui, on est à proximité du sinistre qu’a subi la voie TGV, la SNCF, donc je pense que ce sont les mêmes agissements malheureusement. C’est inadmissible, c’est incompréhensible. Après la colère, on essaye de comprendre ces actes intolérables, inqualifiables, c’est très regrettable.

Revenons sur le préjudice : votre groupe a parlé hier de plusieurs millions d’euros de dégâts. Vous avez une fourchette plus précise ?

On peut parler de cinq à six millions d’euros de dommages matériels, d’impact financier. Mais j’ai surtout envie de parler du choc moral profond subi par les équipes. On est une entreprise qui se transforme, on est une entreprise responsable, on se dit aménageur engagé, ce ne sont pas que des mots, c’est une réalité ! On intègre de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, on travaille sur nos process pour limiter nos impacts. Aujourd’hui, on a une entreprise qui se transforme, on a intégré les compétences de génie-écologie, on intègre les réflexions sur l’hydrologie, sur le cycle de l’eau, sur la pédologie, la science des sols pour réenrichir les sols. On met très en avant l’économie de la ressource, c’est un site de production industrielle, c’est aussi un site de recyclage de matières secondaires puisqu’on transforme les déchets, on les réutilise, donc c’est dommage d’être entaché par ces actes malveillants alors qu’on est une entreprise qui se transforme.

« Je ne sais pas si c’est l’entreprise qui est ciblée »

Qu’est-ce qui se passe maintenant, justement, pour ce site et pour la dizaine de salariés qui y travaillent ?

Oui, il y a une dizaine de collaborateurs qui travaillent là. Ils ont perdu leur outil de travail, ce sont des gens impliqués, engagés, je pense qu’ils sont très malheureux, donc on va les accompagner psychologiquement, on va voir si on peut préserver leur emploi, peut-être qu’il y aura recours au chômage partiel. On essaiera de les réintégrer dans d’autres équipes. C’est vraiment terrible. Je ne sais pas si c’est l’entreprise qui est ciblée, je ne sais pas si c’est la profession, je ne sais pas si c’est moi-même en tant que patron, toujours est-il que c’est la communauté du travail, ce sont des patrons et des ouvriers qui sont touchés. C’est aussi les populations, puisqu’on a des métiers au service des populations, l’accès à l’eau, l’accès au réseau de communication, à l’énergie… Le logement, tout ceci, ce sont des biens dont on bénéficie tous au quotidien, mis en place par nos entreprises, par nos collaborateurs, et c’est en fait tout ce bien-être qui est touché, c’est incompréhensible, c’est irresponsable.

On l’a dit, la piste accidentelle est écartée, qui peut vous en vouloir à votre avis ?

Écoutez, je crois qu’il y a déjà quelques messages qui ont été publiés sur certains sites activistes.

On parle de la mouvance d’ultragauche, c’est une des pistes envisagées par les enquêteurs…

Je ne m’engage pas, je ne sais pas, on va laisser travailler les enquêteurs, et j’espère que rapidement les responsables seront trouvés et punis. On a une société où on essaye d’être responsable, on travaille dans les règles, le respect de la réglementation, on travaille, on met nos gens en sécurité, c’est une priorité pour nous, nos collaborateurs. Et aujourd’hui on agit, mais on agit vertueusement avec des actions au service de nos métiers. Je pense que ces actes-là qui sont inadmissibles et inqualifiables. Les auteurs sont peu responsables, peu respectueux de l’environnement, peu respectueux des populations. Si on doit défendre des causes, moi j’ai fait un choix, c’est de le faire par le travail, et ça serait bien que tout le monde remette un peu les pieds sur terre et soit responsable.

« Ce n’est pas par la violence qu’on va pouvoir régler des problèmes »

Le fait que votre entreprise participe à la construction de l’échangeur d’autoroute dans le nord Drôme sur l’A7, un projet contesté, est-ce que ça peut être une piste selon vous ?

Je ne sais pas, encore une fois, l’enquête amènera ses réponses. Alors des »projets contestés », quand on sait qu’on travaille pour améliorer le bien-être des gens, les personnes qui agissent de la sorte menacent la démocratie, menacent la réglementation, c’est grave et je pense qu’en plus, elles utilisent les équipements qu’elles détruisent. Donc il faut un peu de raison ! Le dialogue est toléré et fait partie de tous les projets de construction et aujourd’hui ce n’est pas par la violence qu’on va pouvoir régler des problèmes et encore moins transformer nos métiers et être moins impactants.

Est-ce que vous avez une idée de quand la carrière pourra reprendre son activité ?

On essaiera d’ouvrir le plus tôt possible pour pouvoir servir nos clients avec les stocks disponibles. Par contre l’outil de production, l’usine qui a été totalement détruite doit être reconstruite, donc on peut parler de plusieurs mois. Au moins six mois avant de pouvoir produire à nouveau des matériaux.

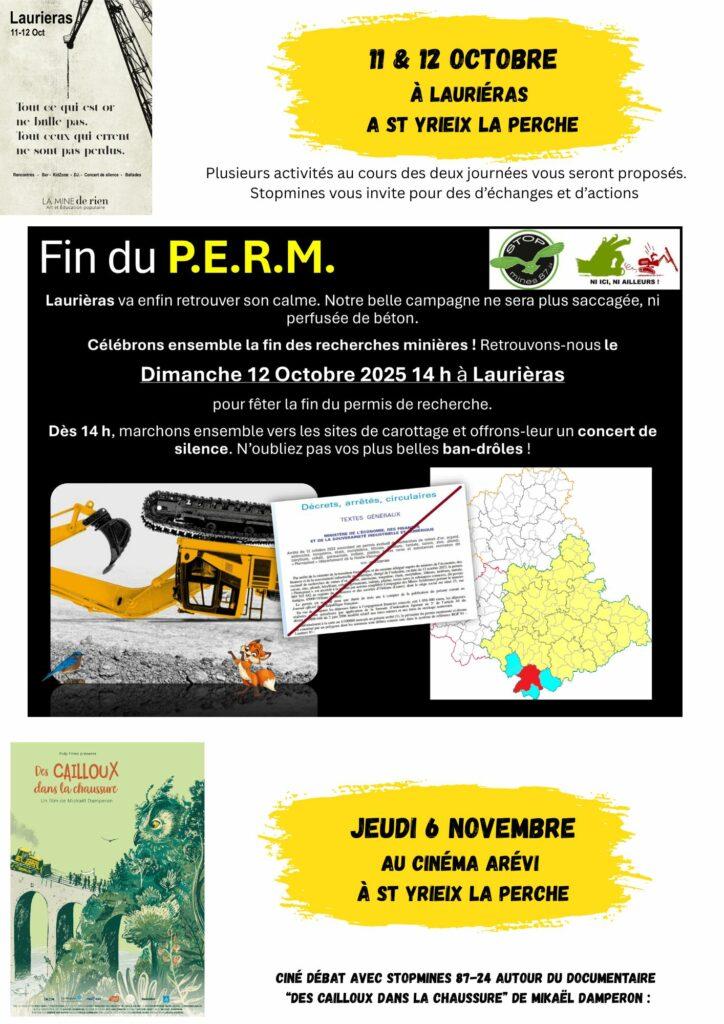

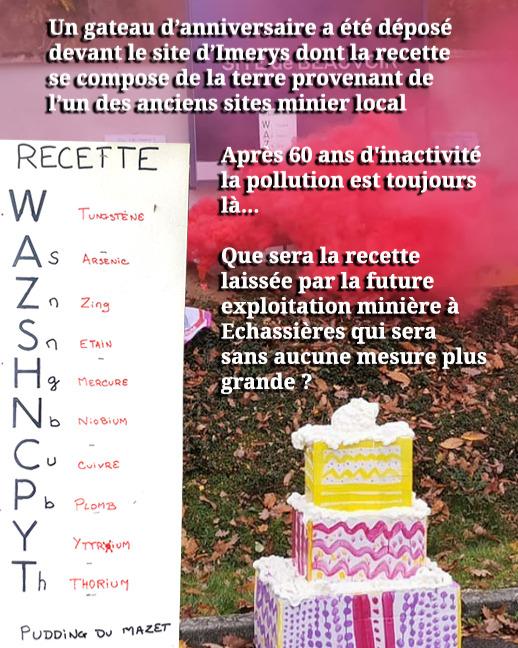

4 hectares de bois ont été abattus, le 22 octobre 2025, pour le nouveau site d’Imerys en Dordogne.

4 hectares de bois ont été abattus, le 22 octobre 2025, pour le nouveau site d’Imerys en Dordogne.  Les forces de l’État dépêchées sur place.

Les forces de l’État dépêchées sur place.